Neuwied, Rheinland-Pfalz

Die Hinrichtung von Franciszek Matczak

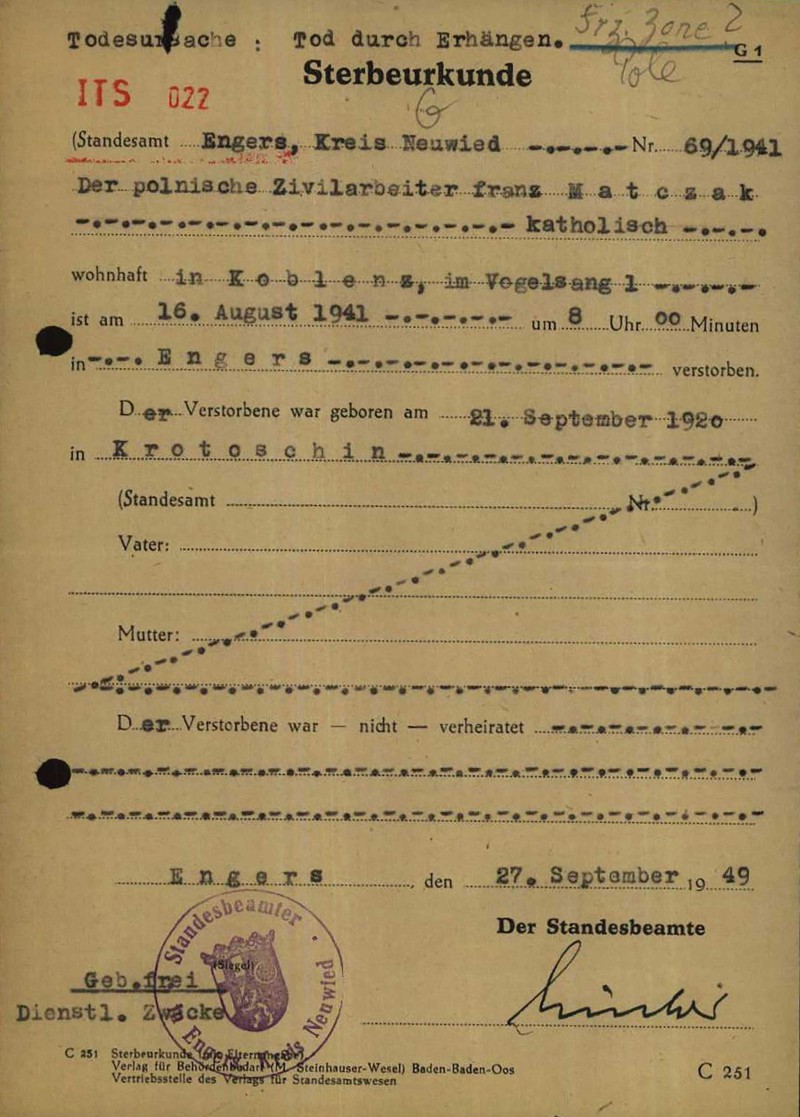

Im April 1941 wurde dem polnischen Zwangsarbeiter Franciszek Matczak „verbotener Umgang“ vorgeworfen. Vier Monate später wurde er in einer Kiesgrube im Engerser Feld erhängt, seine Leiche wurde in Bonn beigesetzt.

An seinen Tod erinnert heute ein Stolperstein.

Stationen im kurzen Leben des Franciszek Matczak

Franciszek Matczak wurde am 21. September 1920 im Dorf Salnia in der Nähe von Krotoszyn in der Woiwodschaft Kalisz, heute ein Teil Großpolens, geboren. Er hatte sechs Geschwister, spielte Theater und sein Vater war von Beruf Bahnbeamter. Beim deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 war Franciszek erst 18 Jahre alt. Bereits im Winter 1939 wurde er zusammen mit zwei Kameraden der Militärschule, die er besucht hatte, nach Deutschland zur Zwangsarbeit gebracht. Am 26. März 1940 wurde er nach Neuwied vermittelt.

Im August 1940 kam er auf einen Bauernhof in Heimbach (heute ein Stadtteil von Neuwied), auf dem er nicht in einer Sammelunterkunft, sondern in einem Wirtschaftsgebäude des Hofs wohnte. 1941 wurde Franciszek Matczak „verbotener Umgang“ vorgeworfen – vermutlich war er bei der Polizei der Amtsbürgermeisterei Engers denunziert worden.

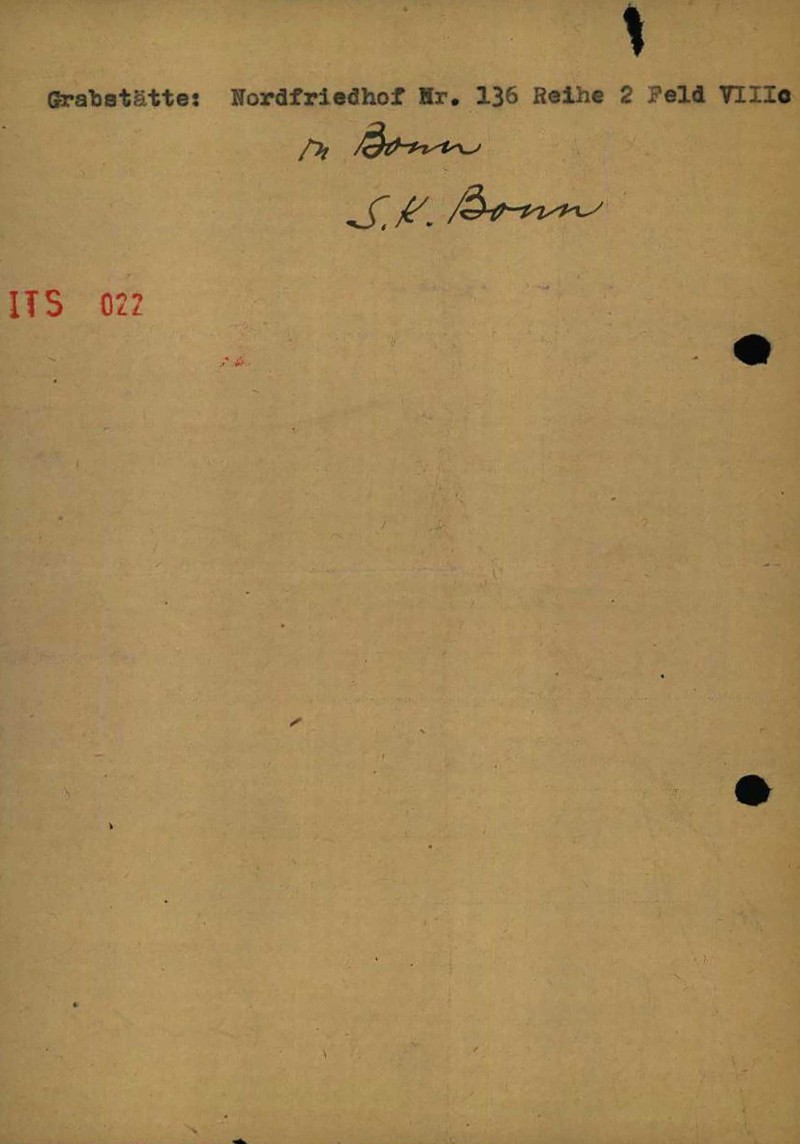

Die Gestapo inhaftierte ihn am 5. April 1941 und brachte ihn ins Koblenzer Gestapo-Gefängnis. Nach der Entscheidung des Reichssicherheitshauptamts in Berlin auf „Sonderbehandlung“ – ein Tarnbegriff für die Ermordung – exekutierte die Gestapo Koblenz Franciszek Matczak durch Erhängen in einer Kiesgrube im Engerser Feld (Neuwied) am 16. August 1941. Noch am Tag der Hinrichtung wurde der Tote nach Bonn in das Anatomische Institut der Universität transportiert. Am 10. September 1941 erfolgte auf dem Bonner Nordfriedhof die Beisetzung.

Bild: Christof Schimsheimer, 2024.

Aufarbeitung, Gedenken, offene Fragen

Der Fall des Franciszek Matczak wirft weiterhin Fragen auf: Was sind die Hintergründe der Vorwürfe gegen ihn? Wer war die Person, mit der er den „verbotenen Umgang“ gehabt haben sollte? Wer hatte ihn denunziert und sich damit mitschuldig an seinem Tod gemacht? Wie wurde im Ort über diesen Fall gesprochen, wenn überhaupt? Die Fragen bleiben bisher unbeantwortet oder wurden aus dem lokalen Erinnerungsdiskurs ausgeklammert. Doch ungeachtet aller Forschungslücken ist die in den 1990er Jahren begonnene Aufarbeitung heute an einigen Zeichen sichtbar: Auf dem Bonner Nordfriedhof nennt eine schlichte Bodenplatte den Namen Franciszek Matczak und seine Lebensdaten. In Neuwied werden auf Initiative des Deutsch-Israelischen Freundeskreises seit 2004 Stolpersteine verlegt. Am Ort der Hinrichtung, am südlichen Ufer des Kannsees auf der Höhe des Sees „Reiler Pütz“, erinnert ein Stolperstein an Franciszek Matczak.

Bild: Arolsen Archives, DocID 76809485.