Schwabsburg (Nierstein) und Oppenheim, Rheinland-Pfalz

Das Tagebuch des Antoni Sawicki aus dessen Zeit als Zwangsarbeiter in Rheinhessen

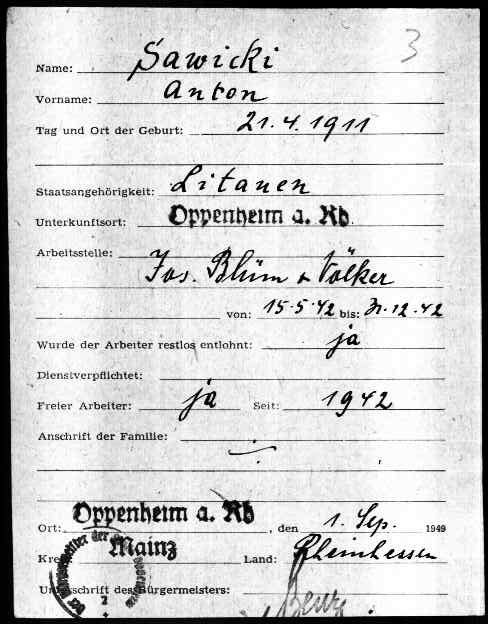

Der polnische Priester Antoni Sawicki (1911-2010) war als Theologiestudent nach dem deutschen Überfall auf Polen zunächst inhaftiert worden, dann kam er zur Zwangsarbeit nach Rheinhessen – erst nach Oppenheim und dann nach Schwabsburg (heute ein Ortsteil von Nierstein). Aus dieser Zeit hinterließ er eine besonders eindringliche Quelle: ein Tagebuch in dem er von seinem Schicksal Zeugnis ablegte.

Der polnische Priester Antoni Sawicki (1911-2010) war als Student der Theologie nach dem deutschen Überfall auf Polen zunächst inhaftiert worden, dann kam er zur Zwangsarbeit nach Rheinhessen – erst nach Oppenheim und dann nach Schwabsburg (heute ein Ortsteil von Nierstein). Aus dieser Zeit hinterließ er eine besonders eindringliche Quelle und unter den polnischen Spuren in Deutschland aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges selten anzutreffende Quelle: ein Tagebuch, das er während seiner Zeit als Zwangsarbeiter in Deutschland führte und in dem er Zeugnis ablegte von dem, was ihm dort widerfuhr.

Antoni Sawicki wurde am 21. April 1911 im Wilnaer Gebiet in der Pfarrei Konwaliszki (heute Belarus) geboren. Im Jahr 1933 absolvierte er das Staatliche Gymnasium in Oszmiana und trat in das Geistliche Metropolenseminar in Wilna ein. Nach einem Studienjahr verließ er das Seminar und schrieb sich an der juristischen Fakultät der Stephan Báthory-Universität in Wilna ein. Im Jahr 1937 trat er erneut in das Seminar ein und nahm sein Theologiestudium wieder auf. Als er bereits Diakon im VI. Kurs war, wurde er am 3. März 1942 zusammen mit den Priester-Professoren und Alumni des Wilnaer Seminars inhaftiert und kurz darauf zur Zwangsarbeit nach Deutschland gebracht.

Sawicki veröffentlichte sein Tagebuch im sozialistischen Polen im Jahre 1985 im Verlag der Erzbischöflichen Kurie in Białystok, und zwar unter dem Titel, der sich folgendermaßen ins Deutsche übersetzen lässt: „‚Aus dem Haus der Knechtschaft‘. Das Tagebuch des Antoni Sawicki, Alumnus des Wilnaer Metropolenseminars, aus der Zeit des Aufenthaltes zur Zwangsarbeit in Deutschland in den Jahren 1942–1945“ („Z domu niewoli”: pamiętnik Antoniego Sawickiego, alumna Metropolitalnego Seminarium Wileńskiego, z okresu pobytu na przymusowych robotach w Niemczech w latach 1942–1945). Durch die Wahl des Bibelzitats „Aus dem Haus der Knechtschaft“ verwies Sawicki bereits im Titel auf die schwere Arbeit und die Unterdrückung im Alltag, die ihm widerfuhr. Zwar blieb er während seiner Zwangsarbeit von brutaler körperlicher Gewalt verschont, aber seine Lebenswirklichkeit bedeutete Ausgeliefertsein und Unfreiheit.

In diesem Tagebuch beschrieb Sawicki die für ihn häufig eintönigen Tätigkeiten als Zwangsarbeiter im ländlichen Raum, seine Begegnungen und den Umgang mit seinen deutschen und polnischen Mitmenschen. Er gab seine Reflexionen zu Papier, war dabei selbstkritisch und schaute mit fremdem Blick auf das Alltägliche und auf die unmittelbar für die Menschen in der Region erfahrbaren Auswirkungen des Krieges, der sich immer stärker gegen die Verursacher wandte, im Rheinhessen der NS-Zeit und zu Kriegsende. Im Geiste tiefer Frömmigkeit, die sich auch in Aufrichtigkeit und Menschlichkeit zeigte, war er in Sorge und Trauer um seine Landsleute, und hatte auch Empathie für die Deutschen. Er trug einen inneren Konflikt aus, der sich in seinen Tagebuchaufzeichnungen immer wieder äußert.

Ein Arbeitstag in Nierstein an einem Mittwoch, den 21. Juli 1943, soll die Alltäglichkeit der Diskriminierung Sawickis beispielhaft erzählen, aber auch, dass Sawicki bei diesen Erfahrungen es nicht vergaß zu differenzieren:

Bis zum Mittagessen spritzten wir [im Ausgangstext „szprycowaliśmy“, Behandlung der Weinberge mit Pestiziden] in Nierstein. Schą [dialektale Variante des Vornamens Jean/Johann] und noch irgendein werter Herr, der mit seinem eigenen Pferd das Fass fuhr. Von Beginn an nahm er mich schrecklich hart ran. Als ich ihn darauf aufmerksam machte, mir nicht mit dem Spritzmittel in die Augen zu sprühen, antwortete er: Sei ruhig. Später wurde er nachsichtiger, vermutlich hatte der gute Mann, der Besitzer [des Wienbergs], etwas gesagt.

Und ein Eintrag vom Donnerstag, 24. September 1942, vermittelt einen Eindruck, wie eintönig die Arbeit für Sawicki häufig erschien, wie sehr ihn die Situation belastete:

Es ist mir schwer ums Herz, mein Gott. Das Grau des Alltags, die Hoffnungslosigkeit bedeckt alles. Diese ständigen Wolken, die das Antlitz meiner Herrschaften bedecken. Wann verziehen sie sich? Dauernd schauen sie einem nicht direkt in die Augen. Und warum? Ist das meine Schuld? Gott, weise sie in die Schranken. Wir haben Flaschen gespült. Den ganzen Tag wie ein Automat. Gute Nacht, Jesu. Für Dich will ich leiden und sterben.

In Sawickis Tagebuch finden schließlich zahlreiche Orte im Rhein-Main-Gebiet Erwähnung, sie bilden ein Netzwerk seiner Stationen, seiner Kontakte (auch zu Landsleuten) und seiner Ausflüge. Dabei handelt es sich u. a. neben Oppenheim, Schwabsburg, Nierstein, auch um Mommenheim, Lörzweiler, Mainz und rechtsrheinische Orte in Hessen. Dabei ist es das Tagebuch selbst, das damit zum Erinnerungsort wird – eine Quelle, verfasst von einem damals jungen Mann, dessen Biographie auch nach dem Krieg im sozialistischen Polen von Bedeutung ist. Sein Wirken als Geistlicher ist dabei von besonderem Interesse und es darf nicht unerwähnt bleiben, dass er der Taufpriester des Jerzy Popiełuszko war, eines Unterstützers der polnischen Opposition in der Volksrepublik, der 1984 von der polnischen Staatsicherheit ermordet worden war.