Osthofen, Rheinland-Pfalz

Gedenkstätte Konzentrationslager Osthofen

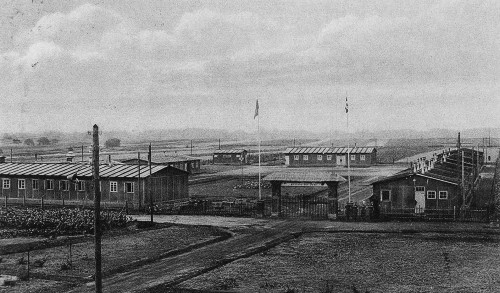

In Osthofen war eines der frühen Konzentrationslager des Dritten Reiches errichtet worden. Es existierte von März 1933 bis Juli 1934. Das Konzentrationslager diente der Einschüchterung der Bevölkerung und dem Ausbau der zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefestigten nationalsozialistischen Struktur, indem politische Gegner der nationalsozialistischen Ideologie dorthin verschleppt, dort gefangen gehalten, misshandelt und gedemütigt wurden.

Auch andere Haftgründe kamen hinzu, von „Landstreicherei“ bis „Wilderei“. Durchschnittlich blieben die fast ausschließlich männlichen Gefangenen drei Wochen in Osthofen eingekerkert, einige wurden jedoch deutlich länger festgehalten, in einzelnen Fällen bis zu einem Jahr. Es waren insgesamt etwa 3.000 „Schutzhäftlinge“. Zu 1.860 von ihnen liegen biographische Informationen vor, darunter waren 146 Juden. Einer von ihnen war der junge Kommunist Sigmund Resch aus Worms, geboren am 3. März 1912 in Münster.

Resch war Mitglied der KPD und gehörte der Ortsgruppe Worms an. Er besaß die polnische Staatsangehörigkeit, weil sein Vater aus Kolomea stammte. Dies hatte zwar 1879, als sein Vater Moses bzw. Moritz Resch geboren wurde, zu Österreich-Ungarn gehört. Da es aber nach dem Ersten Weltkrieg in der Republik Polen lag, hatte dies Auswirkungen auf die Staatsangehörigkeit von Moritz Resch und auch auf jene seiner bereits in Deutschland geborenen drei Söhne. Am 19. März 1933 wurde Sigmund Resch verhaftet und ins Konzentrationslager Osthofen gebracht. Bei der Verhaftung ist er offensichtlich gefoltert worden, denn im Anschluss wurde blutbefleckte Kleidung an seinen Vater geschickt. Diese Vorgänge wurden der polnischen Botschaft zur Kenntnis gebracht, die intervenierte. Schließlich setzte sich der deutsche Außenminister von Neurath für die Freilassung von Sigmund Resch ein. Es erging ein Schreiben an Innenminister Frick, in dem von Neurath auf die blutige Kleidung Bezug nahm. Vermutlich das Resultat dieser Intervention war die Entlassung von Resch aus dem Konzentrationslager am 15. April 1933. Jonathan Schulz, der die Geschichte als Schüler 2016 für seine Facharbeit recherchiert hat, fand heraus, dass Sigmund Resch bald darauf nach Straßburg gegangen sein soll. Wahrscheinlich sei er später nach Palästina ausgewandert und habe wohl nach dem Krieg in Stockholm gelebt.

Nach der Auflösung des Konzentrationslagers, in dem Sigmund Resch und viele andere gelitten haben standen Gebäude und Gelände, auf dem sich zuvor eine Papierfabrik befunden hatte, zunächst leer. Im Jahr 1936 zog die Möbelfabrik Hildebrand & Bühner G.m.b.H. dorthin, weil das Inhaber-Ehepaar Bühner diese vergrößern wollte. Von 1942 bis 1945 waren in dem Betrieb auch Zwangsarbeiter beschäftigt, von denen sich sechzehn aus Polen, Frankreich und Belgien namentlich belegen lassen.

Hans-Dieter Niepötter, 2007

Die Möbelfabrik wurde auch nach dem Krieg weiterbetrieben. Nachdem sie 1976 ihre Tätigkeit einstellen musste, verfiel das Gelände langsam, es wurde u. a. als Weinlager und zum Recyceln von Plastik genutzt. Erste Ansätze, die Geschichte des Lagers zu erinnern, kamen in den 1970er Jahren auf. 1972 gründeten ehemalige Häftlinge eine Lagergemeinschaft zusammen, unterstützt durch die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten (VVN/BdA). Erste Kundgebungen stießen allerdings auf Widerstand vor allem im Ort selbst, ebenso wie das Anbringen einer Gedenktafel. Sie konnte erst am 18. November 1978 enthüllt werden.

In Osthofen befindet sich das NS-Dokumentationszentrum Rheinland-Pfalz/Gedenkstätte KZ Osthofen, eine Einrichtung, die von der Landeszentrale für politische Bildung getragen wird. In den 1990er Jahren baute die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz in Kooperation mit dem bereits bestehenden Förderverein die Gedenkstätte aus. Nach Eröffnung einer ersten, vorläufigen Dauerausstellung Mitte der 1990er Jahre zogen 2002 das Referat „Gedenkarbeit” und das NS-Dokumentationszentrum Rheinland-Pfalz der Landeszentrale für politische Bildung in die Gedenkstätte. Im Jahr 2004 wurde schließlich die Dauerausstellung „Verfolgung und Widerstand in Rheinland-Pfalz 1933–1945“ eröffnet.

Seitdem informieren sich hier viele Menschen aus dem Bundesland und andere Besucher:innen, Einzelpersonen wie Schulgruppen, über die Geschichte des Nationalsozialismus. In den Gebäuden hatte sich das Konzentrationslager Osthofen befunden. Da es lange vor dem Krieg und nur für etwas mehr als ein Jahr bestand, ist das Lager kein Ort, das in seiner Substanz auf polnische Spuren während des Zweiten Weltkriegs hinweist. Doch die Ausstellung erzählt unter anderem über die Geschichte der Zwangsarbeit in Rheinland-Pfalz, immer wieder finden auch Veranstaltungen zu diesem Thema statt, und in dem Rechercheangebot des Dokumentationszentrums finden sich viele wichtige Materialien und Forschungen zu dem Thema. So ist es eine Institution, die eine Fülle von Erinnerungen an polnische Präsenz in Rheinland-Pfalz bereitstellt und weitere Nachforschungen ermöglicht. Bei genauerem Hinsehen verweist auch der Ort selbst auf Polinnen und Polen in der Region.